「最近、どの企業も生成AI、生成AIって言うけど、正直うちの会社はまだ何も…」 「生成AIを導入してみたはいいものの、チャットボットを少し使うくらいで、本当に効果が出てるのか分からない…」 「海外ではすごいことになっているらしいけど、日本は大丈夫なのかな?」

もしあなたが企業の経営やDX推進に関わる中で、こんな漠然とした不安や焦りを感じているなら、この記事はまさにあなたのためのものです。

今回、世界的なコンサルティングファームであるPwCが発表した「生成AIに関するグローバル調査」のデータを目にしたのですが、そこには日本企業が直面している、かなり厳しい現実が映し出されていました。

しかし、絶望する必要はありません。この記事を最後まで読めば、日本の現在地を客観的に把握し、競合他社を追い抜き、むしろリードするための具体的な次の一手が見えてくるはずです。

調査概要:PwCが見た「生成AI活用のリアル」

今回分析するのは、PwCが日本、米国、英国、中国、ドイツの主要5カ国を対象に実施した調査データです。

この調査では、各国の企業が生成AIをどのくらい活用し、どのような効果を感じ、そしてAIの可能性をどう捉えているかが、具体的な数値で示されています。

この記事では、この客観的なデータをもとに、日本企業が今すぐ向き合うべき課題と、その解決策を深掘りしていきます。

【データで見る】日本企業の「もったいない」現状(体験談)

私がこの調査データを見て最も衝撃を受けたのは、日本企業の生成AIに対する「姿勢」が、他の国と大きく異なっている点です。まるで、パワフルなスポーツカーを手に入れたのに、アクセルを踏み込まずに近所の買い物にしか使っていない…そんな「もったいなさ」を感じました。

具体的に、特に気になった3つのデータを紹介します。

1. 活用の遅れ:主要5カ国で“最下位”という事実

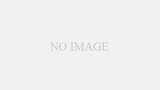

出典: PwC Japan

まず見ていただきたいのが、生成AIを活用している企業の割合です。

- 英国: 51%

- 米国: 50%

- ドイツ: 28%

- 中国: 24%

- 日本: 13%

驚くべきことに、**日本の活用率はわずか13%**で、調査対象の5カ国の中で最も低い結果となっています。 米国や英国では、すでに半数以上の企業が活用を進めているのとは対照的です。この数字は、日本が世界から取り残され始めている危険信号だと私は感じました。

2. 期待値の低さ:「効率化」止まりの守りのAI活用

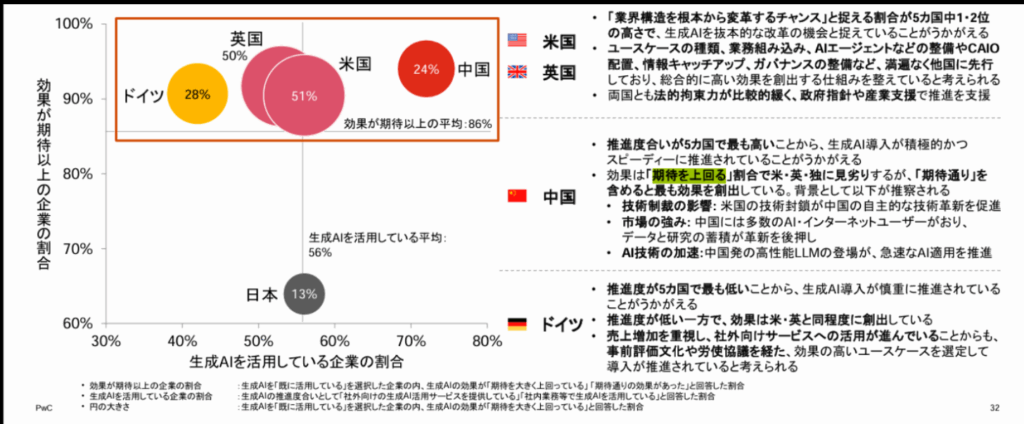

出典: PwC Japan

では、なぜ活用が進まないのでしょうか。そのヒントが、生成AIにどのようなチャンスを感じているか、というデータに隠されています。

「業界構造を根本から変革するチャンス」と捉えている企業の割合を見てください。

- 英国: 58%

- 米国: 48%

- 日本: 15%

米英がAIを「ゲームチェンジャー」として捉え、ビジネスモデルそのものを変えようとしているのに対し、日本ではその割合が極端に低いのです。

日本の企業が最も期待しているのは「自社ビジネスの効率化・高度化」(46%)でした。 もちろん効率化は重要ですが、それはAIがもたらす価値(ベネフィット)のほんの一部に過ぎません。「業務が楽になる」という効果の先に、「業界のトップに躍り出る」という理想の未来を描けていないのが、日本の現状と言えるでしょう。

世界初ChatGPT-4連携AIボイスレコーダー PLAUD NOTE3. 推進体制の課題:「IT部門任せ」の限界

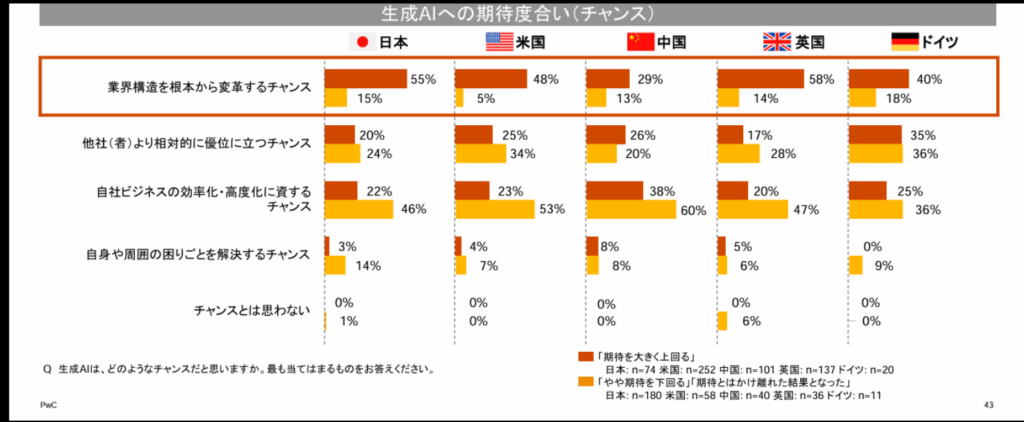

出典: PwC Japan

この期待値の低さは、企業の推進体制に原因があるのかもしれません。

AI導入をどの部門が推進しているかというデータを見ると、日本ではIT部門が66%と突出しています。 一方で、「社長直轄」は17%、「経営企画部門」は48%に留まります。

対して、トップダウンで導入を進める中国では「社長直轄」が43%、「経営企画部門」が65%と非常に高い水準です。

このデータから、「生成AIの導入が、経営戦略ではなく、単なるITツールの導入として扱われてしまっている」という日本企業の姿が浮かび上がってきます。これでは、全社を巻き込んだ大きな変革につながりにくいのも当然かもしれません。

第三者の声:PwCの客観的データが示す日本の立ち位置

この記事で紹介しているのは、私の個人的な感想だけではありません。PwCという第三者機関による客観的な調査結果です。

- 良い評判(希望の光): 日本でも生成AIを導入した企業のうち、効果を実感している割合は米英独と遜色ないレベルにあります。 これは、一度活用し始めれば、大きな成果を出せるポテンシャルを秘めていることを意味します。

- 悪い評判(厳しい現実): しかし、そもそも活用に踏み出す企業が少なく、その目的も守りの「効率化」に偏りがちで、推進体制もIT部門に依存している、という客観的な事実から目を背けることはできません。

メリットとデメリット:日本の現状をどう捉えるか

この状況を、メリットとデメリットの観点から整理してみましょう。

【デメリット】このままでは、ジリ貧になる

正直に言って、今のままでは非常に厳しい未来が待っていると感じます。

- デメリット①:グローバル競争からの脱落 海外のライバルがAIで生産性を爆発的に向上させ、新しいサービスを次々と生み出す中、日本だけが旧来のやり方を続けていれば、差は開く一方です。

- デメリット②:大きなビジネスチャンスの喪失 「効率化」という目先の利益に囚われ、「業界構造の変革」という大きなチャンスを逃してしまいます。これは、スマートフォンの登場を軽視して市場を失った、かつての家電メーカーの姿と重なります。

【メリット】しかし、今だからこそ逆転のチャンスがある

ただ、デメリットばかりではありません。私は、この状況を悲観的に捉える必要はないと考えています。

- フォロー①:成功モデルを参考にできる 米・英・中といった先行する国の成功事例や失敗事例を参考に、最短ルートで効果的なAI活用を進めることができます。特に、経営トップが主導し、CoE(Center of Excellence)のような専門組織を作って全社的に推進するという米国のスタイルは、大いに参考になるはずです。

- フォロー②:ポテンシャルは証明済み 前述の通り、一度導入すれば高い効果を出せることはデータが示しています。 問題は「どう始めるか」だけなのです。

この記事を読んでほしい人

今回の分析結果を踏まえ、この記事が特に以下のような方に届けばと願っています。

- 「AI導入で競合に遅れを取りたくない」と危機感を持つ経営者の方

- 「AIをどう経営戦略に組み込めばいいか」と悩んでいる企画部門の方

- 「AI活用を全社的なムーブメントにしたい」と課題を感じるDX推進担当者の方

もし、あなたが「まさに自分のことだ」と感じたなら、次の行動喚起がきっと役に立つはずです。

世界初ChatGPT-4連携AIボイスレコーダー PLAUD NOTE今すぐやるべきこと:周回遅れから抜け出すための3つのアクション

「まあ、もう少し様子を見てからでも…」

そう思ったあなたにこそ、伝えたいことがあります。技術革新のスピードがこれほど速い時代に、「様子見」は事実上の「後退」を意味します。ライバルがAIで事業を加速させている間、あなたは何もせずに立ち止まっていることになるのです。

この周回遅れの状況から抜け出し、逆転のシナリオを描くために、今すぐ以下の3つのアクションを起こすことを強く推奨します。

- 【ACTION 1】経営トップが「AIで何を成すか」を宣言する まずは、あなたの会社のトップが「我が社は生成AIを使って、3年後に業界の常識をこう変える!」と力強く宣言することから始めましょう。AI導入をIT部門任せにせず、全社の最重要課題として位置づけるのです。

- 【ACTION 2】推進体制を「経営マター」に格上げする IT部門だけでなく、経営企画、事業部門のエースを集めた全社横断の推進チーム(CoE)を立ち上げてください。中国や米国の企業のように、経営と一体となってAI戦略を推進する体制を構築することが、成功への最短距離です。

- 【ACTION 3】目標を「効率化」から「事業変革」へ再設定する 「業務時間を10%削減する」といった守りの目標だけでなく、「AIを使って、これまで誰も提供できなかった新しい顧客体験を創造する」といった攻めの目標を掲げましょう。その先にこそ、生成AIがもたらす真のベネフィット(理想の未来)が待っています。

この記事が、あなたの会社で生成AIに関する議論を始める、小さなきっかけになることを願っています。まずはこの記事を社内で共有することから、始めてみてはいかがでしょうか。